FL6000-FによるQAからQBへの電子伝達速度の測定

2021.11.19最終更新

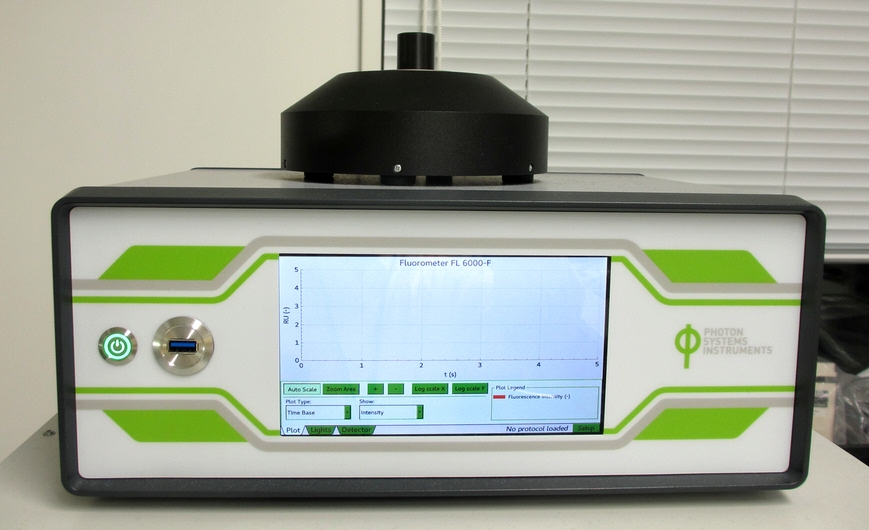

クロロフィル蛍光測定の一般論については、光合成とクロロフィル蛍光をご覧ください。以下のプロトコールは、Photon Systems Instrumentsの二重変調蛍光光度計FL6000-Fを用いて光化学系IIのQAからQBへの電子伝達速度を測定するためのプロトコールです。

FL6000はチェコのPhoton Systems Instrumentsが開発した蛍光光度計でFL200PSの後継機です。いわゆるパルス変調(PAM)ではなく、ポンプ&プローブに近い測定手法を取り入れた蛍光光度計です。今ではこのような形の測定機器はいろいろと市販されていますが、この装置が最初に販売された当時は、測定間隔を自由に設定できる市販の装置はほとんど存在せず、自作のデータ取込みプログラムを使って測定せざるを得ない状況でした。そのような中で、この装置は、閃光照射後のクロロフィル蛍光の変化を、照射直後は細かい時間間隔でとり、時間がたつにつれて測定間隔を伸ばしていく(これを称して二重変調と呼んでいました)ことにより、閃光照射直後の速い変化とその後のゆっくりとした変化を同時に測定することを可能にしています。また、必要に応じて測定間隔などを自分でプログラムできるシステムになっていました。

この装置のもう一つの特徴は、そのシンプルさにあります。一応、いろいろな測定モードが用意されていますが、光化学系IIのQAからQBへの電子伝達速度を測定することがほぼボタン一つで可能なので、実際上は、そのための専用機として使われることが多いと思います。もちろん、他の多くの機器でも、同じ測定をすることは可能ですが、この装置のシンプルなプログラムは、手軽さという点ではほかの機器にない大きな利点を持っています。

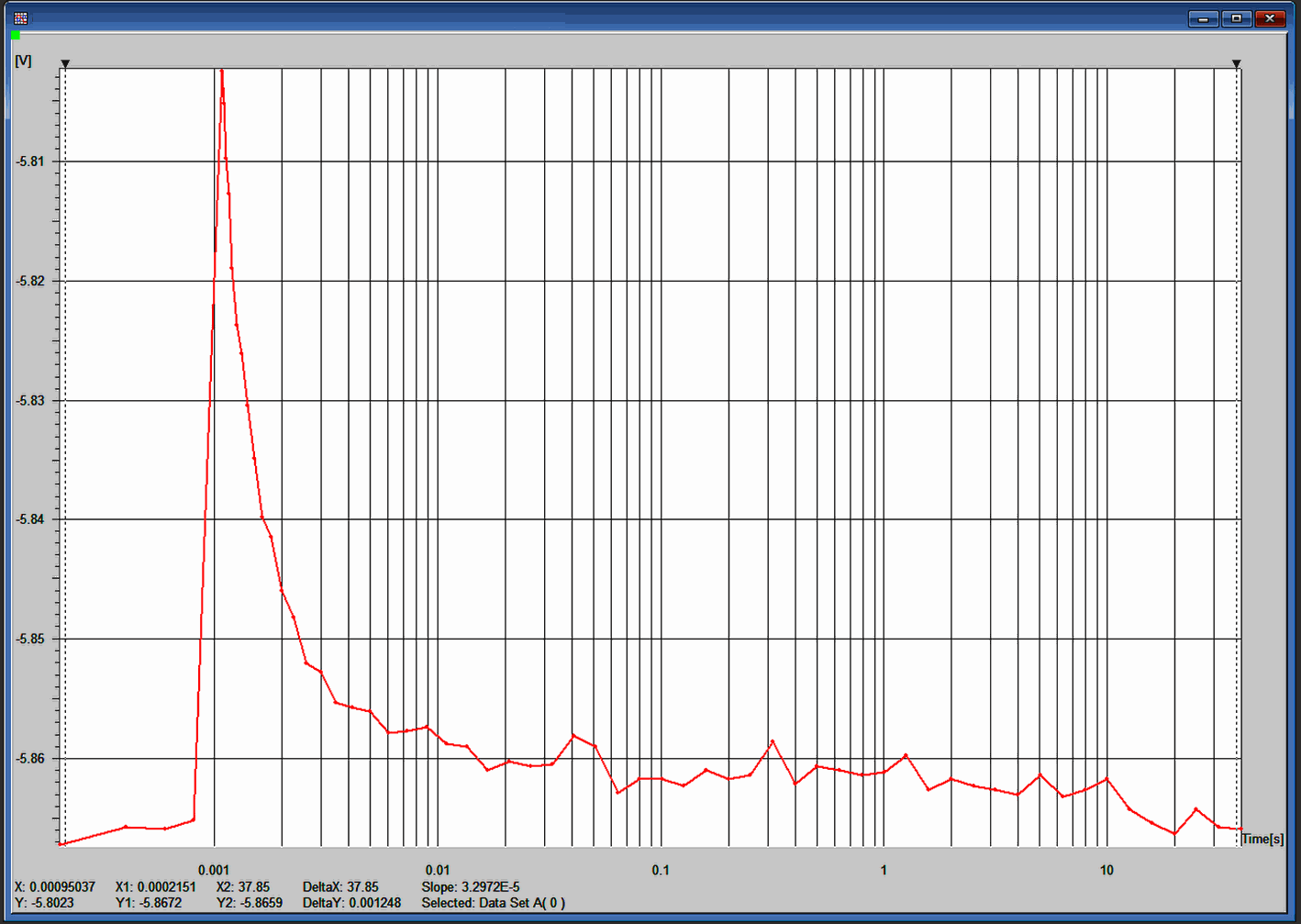

ここで測定されるのは光化学系IIのQAの再酸化過程です。短い閃光により光化学系IIのQAは一過的に還元されて、その際にクロロフィル蛍光は上昇しますが、その後、QBへの電子伝達が起こるとQAはミリ秒スケールで再酸化され、クロロフィル蛍光は減衰します。従って、蛍光の減衰速度が遅くなっていれば、光化学系IIのQAからQBへの電子伝達が阻害されていると判断できるわけです。たとえば、電子伝達阻害剤のDCMUを添加すると、ミリ秒スケールでの蛍光の減衰はほぼ見られなくなります。通常の条件でも、ミリ秒スケールの減衰の他に、より遅い速度での減衰が見られ、これは還元されたQAと酸素発生系などの間の電荷再結合によって説明されますが、遅いスケールでの蛍光減衰のデータからだけで、このあたりの議論をすることは難しいことが多いと思います。基本的にはミリ秒スケールの速い減衰に注目して光化学系IIの電子受容体を解析する手法です。

FL6000はFL200PSの後継機種で、FL6000-FとFL6000-Sの二種類があります。測定感度はFL6000-Sの方が高く、0.1 μgChl.a/ml程度の懸濁液から測定が可能です。FL6000-Fの場合は、その10倍ぐらいの濃度が必要になりますが、その代わり、時間分解能は1 μsと、FL6000-Sの4 μsよりもよくなっており、シングルターンオーバーの短いフラッシュを繰り返し照射した際のクロロフィル蛍光の立ち上がりから、アンテナサイズの測定や異なるアンテナ成分の分離する測定も可能です。

測定の手順

- コントロールユニットの裏面(前面から見て)左側にある電源スイッチを入れる。次に前面左側にある電源ボタンを押す。これにより、前面のモニターがつくことを確認する。実際には、プログラムから操作する方が楽なので、このモニターはほぼ使わない。

- 制御用のパソコンをオンにし、測定ソフト(FluorWin ver.3.7)を立ち上げる。

- 上部のメニューの「Setup」-「Communication」を選び、Com Portウィンドウからから「Com 4」を選択し、OKを押す。

- 上部のメニューの「System」から「DeviceID」を選択する。これにより、ウィンドウの下部左側のStatusが「Empty」となればOK。もし「Not connected」の場合は、ケーブルの接続などを確認する。また、このStatusが途中で「Not connected」になった場合もこの操作を行う。このような場合は、メニューバーのスタートアイコンなどがグレイアウトして測定できなくなるので気が付くはず。

- 上部のメニューの「Window」から「Protocol Wizard」を選び(上部のメニューバーから右の方の青い帽子マークをクリックしてもよい))、Select Wizardウィンドウから「QA-Reoxidation」を選択し、OKを押す。

- パラメータの設定画面が現れるので適切に値を設定する。良く分からない場合は、Experimental Duration: 50 s, No. DataPoints/Decade: 10, First DataPoint After F: 70 μs, A. Flash Voltage: 100%, A Flash Duration: 30 μs, Use Measuring Flashes 1にチェックを入れる, Use Measuring Flashes 2のチェックをはずす, M. Flash Voltage: 20%, Pre-Flash Measurement: 1 μs、下のOptionの部分はいじらない、といった設定でまず測定して、その後様子に応じて調整する。詳しくは、下のパラメータの設定方法を参照のこと。

- 通常は必要ないが、プロトコールを自分で修正した場合には、上部メニューバーの赤いチェックマークを押してプロトコールにエラーがないかどうか確認する。

- 試料を光学セルに入れて試料室にセットする。この際、試料室に暗幕などをかけて室内光を遮断する。試料の液量は1.5 ml以上あった方がよい。試料濃度は、シアノバクテリア細胞の場合、O.D.=0.5(~1.5 μgChl/ml)程度あれば非常にきれいなシグナルが得られるが、条件によって散乱によるアーティファクトが出る場合もある。O.D.=0.25(~0.75 μgChl/ml)程度にすればアーティファクトは出にくくなるが、S/N比が悪くなるので、数回の積算が必要になる。アーティファクトはおそらく散乱(O.D.に比例)に由来する一方、シグナルはクロロフィル量に依存すると思われるので、細胞当たりのクロロフィル量が減少する強光培養細胞などでは測定が難しくなる可能性がある一方、散乱の少ない光化学系単離標品などでは測定に関する問題は生じにくいと考えられる。

- 必要に応じて暗順応をしたのち、上部のメニューバーのスタートアイコン(赤い稲妻マーク)を押して測定を開始する。この際、ウィンドウの下部左側のStatusには、Measuring(15%)といった形で測定の進行状況が表示されるはず。

- Measuringが100%に到達すると「QA-Reoxidation - Data」ウィンドウにデータが返される。

- 上部のメニューバーの中ほどのグラフマークを押すと蛍光変化がグラフ表示される。上部メニューの「Graph」-「Log Scale X」で横軸を対数軸にする。基本的には、閃光照射によって蛍光が増大し、その後減衰する曲線を描き、結果として以下のようなグラフが得られる。

- 複数のデータがある場合、Foのレベルが異なるとグラフが重ならずに比較が不便である。そのような場合、上部メニューの「View」から「Data」を選択して(もしくはメニューバーのDataアイコンを押して)Dataウィンドウを表示し、そこの各データの右の方にあるY-shiftの数値を変えることにより、データのグラフ上の(Y軸方向の)位置を変えてFoをそろえることができる。また、Multiplicationの数値を変えれば、データの数値を縦方向に伸縮できるので、必要であれば、変化の大きさをノーマライズして表示することも可能である。

データの出力

- 上部メニューの「Experiment」から「Export」を選択する。

- 条件設定ウィンドウでInclude Headerにチェックを入れ、All Dataを選んでExportボタンを押す。

- Saveウィンドウで、Save as typeとしてText Fileを指定し、任意の場所にファイルを保存する。セーブされたファイルはテキストファイルなので、エクセルなり任意のグラフ作成ソフトなりで利用可能。

- この他に、ソフト固有のフォーマットで保存しておけば、ソフトから呼び出すことが可能なので、上部メニューの「Experiment」から「Save as」を選択して保存しておくのがよい。

パラメータの設定方法

- ExperimentalDurationは、全体の測定時間を指定します。実際に必要なのはミリ秒スケールでの変化なので、それだけを考えると1秒でも十分なぐらいですが、DCMUを加えてQAからQBへの電子伝達を阻害した場合の(一種のネガティブ)コントロールを取る場合を考えて、50 sぐらいにしておくのがよいと思います。

- No. DataPoint / Decaseは、横軸をログスケールでとる際に、10倍の時間範囲にいくつの測定点を取るかを指定します。例えばこれを4に設定すれば、1 (=100)から初めて、1.78 (=100.25)、3.16 (=100.5、5.62 (=100.75)、10 (=101と、1以上10未満の区間に4点の測定点が入ります。これでもだいたいの形はわかりますが、10にしておくと初期の減衰がきれいに見えます。

- A Flash Voltageは、励起フラッシュの強度を指定します。なるべく飽和に近くしたいので100%が良いでしょう。実際には、それでも飽和しないことが多いと考えられます。ただし、後述のPre-Flash Measurementを使わない(0が入力されている)場合には、50%程度に落とさないとアーティファクトが出ます。

- A Flash Durationは、励起フラッシュの持続時間を指定します。短ければ光が弱くなりますし、長すぎるとシングル・ターンオーバーではなくなります。通常、30 μsで測定しています。50 μsだと、No Data Pointsを8や10にした場合にはアーティファクトが出がちです。

- First DataPoint After Fは、励起フラッシュのトリガーのあと、どれだけの時間をおいて測定を開始するかを指定します。上の励起フラッシュの持続時間を30 μsにした場合で、区間10点の測定を指定した場合、10,12.6,15.8,20.0,25.1 μsの測定点はまだフラッシュの照射中ですし、31.6,39.8,50.1, 63.1 μsの測定点はフラッシュ照射直後でアーティファクトが生じる可能性があります。したがって、比較的散乱が大きい(濃度が高い)試料の場合は、First DataPoint After Fには70 μsを指定して、79.4 μsの測定点から測定を開始するのが安心です。その場合、最初の測定点はフラッシュが切れてから約50 μs後になる計算です。散乱が弱い試料であれば、この値をもっと短くして、たとえば50 μsにしても十分に測定可能です。

- M Flash Voltageは、測定フラッシュの強度を指定します。これが低いとノイズが大きくなる一方で、これが高すぎると励起効果が増えて肝心の蛍光減衰が妨害されますから、まずは20%程度で様子を見て、場合によって調節するのがよいでしょう。励起フラッシュ照射前の蛍光が上昇しているような場合は、測定フラッシュが強すぎます。同じ試料でも、DCMUを入れた場合には、同じ光量でもQAが還元されやすくなりますから、よりM Flash Voltageを下げる必要があります。

- Pre-Flash Measurementは、各測定点よりもここで指定した時間だけ前の時点で、測定フラッシュをたかずに測定をします。つまり、バックグラウンドに余計な光がある場合にそれを除去する目的で利用します。ここで「0」が指定されている場合は、バックグラウンド測定を行いません。散乱の大きな試料では、アーティファクトを除去するために「1」μsにしておいた方が安心です。