新しいクロロフィルの研究

はじめに

生物学のさまざまなトピックスの中でも光合成は子ども時代からなじみのあるものの一つだろう。ポケットモンスターのゲームでは「くさタイプ」のポケモンは「こうごうせい」という技によって体力を回復させるし、小学校ではヨウ素デンプン反応を実験をする機会もあるだろう。中学の理科では、植物が光を利用して、二酸化炭素を取り込み、デンプンを合成して、その際に酸素の発生が起こる、といった光合成の基本的なメカニズムは一通り、学んでしまう。そのせいか、「大学で光合成の研究をしています」と自己紹介をすると、「光合成って今でも研究をすることが残っているのですか?」という反応が返ってくる場合が少なくない。ましてや、光合成の基本中の基本であるクロロフィル(葉緑素)については、生物の研究者の中にも、当たり前すぎて研究の対象にならないと考える人が少なくない。ここでは、そのような「誤解」を払拭するために、クロロフィルの過去の研究例と最近の研究成果について紹介してみよう。

クロロフィルの構造決定

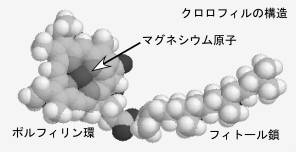

光合成の研究の歴史の中で、ノーベル賞を受賞した関連研究は10件ほどにのぼる。この中で、実に約半数がクロロフィルやカロテノイドといった光合成色素の研究であり、1910年代から1960年代にかけては、光合成色素の精製と構造決定が光合成研究の一つの焦点となっていた。例えば、1915年にWilstatterがクロロフィルの精製で、1930年にFischerがクロロフィルの構造研究で、1965年にWoodwardがクロロフィルの全合成で、ノーベル化学賞を受賞している。1900年代の前半は、光合成の、特に光エネルギー変換に関する部分のメカニズムが謎のままであったため、光を吸収する光合成色素の構造を解明すれば、エネルギー変換の秘密の解明につながるのではないかと期待されていた。こうして決定された構造は、ポルフィリン環と呼ばれるヘムとよく似た構造の中央にマグネシウムが配位し、フィトールという炭化水素の鎖がくっついた形をしていた。しかし、クロロフィルは色素として光の吸収を行なっているものの、光エネルギーの変換自体は、光化学系という、クロロフィルやさまざまな金属、キノンなどを結合した巨大なタンパク質複合体においてなされることが徐々に明らかになり、クロロフィルの構造自体さえ決めれば光エネルギーの変換の仕組みを解明できるという期待は裏切られた。

光合成の研究の歴史の中で、ノーベル賞を受賞した関連研究は10件ほどにのぼる。この中で、実に約半数がクロロフィルやカロテノイドといった光合成色素の研究であり、1910年代から1960年代にかけては、光合成色素の精製と構造決定が光合成研究の一つの焦点となっていた。例えば、1915年にWilstatterがクロロフィルの精製で、1930年にFischerがクロロフィルの構造研究で、1965年にWoodwardがクロロフィルの全合成で、ノーベル化学賞を受賞している。1900年代の前半は、光合成の、特に光エネルギー変換に関する部分のメカニズムが謎のままであったため、光を吸収する光合成色素の構造を解明すれば、エネルギー変換の秘密の解明につながるのではないかと期待されていた。こうして決定された構造は、ポルフィリン環と呼ばれるヘムとよく似た構造の中央にマグネシウムが配位し、フィトールという炭化水素の鎖がくっついた形をしていた。しかし、クロロフィルは色素として光の吸収を行なっているものの、光エネルギーの変換自体は、光化学系という、クロロフィルやさまざまな金属、キノンなどを結合した巨大なタンパク質複合体においてなされることが徐々に明らかになり、クロロフィルの構造自体さえ決めれば光エネルギーの変換の仕組みを解明できるという期待は裏切られた。

光化学系の反応中心複合体自体の構造は、これが水に溶けない複合体であったため容易に決定できなかったが、1980年代の後半になってようやくMichel, Huber, Deisenhoferらによって構造決定がなされ、1988年にノーベル化学賞を受けた。この際に、光合成も、反応中心複合体の原子構造さえわかれば、もうこれ以上研究することはない、と言った某光合成研究者もいたが、幸か不幸か、構造だけがわかってもその働きまではわからない点が多く、現在でも、酸素発生の仕組みを中心に機能解明の研究が進められている。

「新しい」クロロフィルの発見

クロロフィルの種類については、昔からの研究によりほぼ出尽くしたと思われていたが、近年になって新しい発見が日本から相次いだ。一つは、クロロフィルa'の発見である。クロロフィルaとクロロフィルa'は立体異性体の関係にあり、有機溶媒の中などでは、相互変換して平衡状態になっているが、生体内ではクロロフィルaだけが機能しているとされていた。ところが、東京大学生産技術研究所のWatanabeらのグループは、1985年にクロロフィルa'がごく少量(クロロフィルaの1%以下)、光化学系 I に含まれていることを見つけた。このクロロフィルa'の機能については、反応中心クロロフィルそのものであるとの予想が立てられ、1990年代以降にも盛んに研究されたが、決定打を欠いていた。そして2001年に光化学系 I 反応中心複合体のX線結晶構造が決定されてみると、反応中心クロロフィルとして働く二量体のクロロフィルの片方がクロロフィルa'であることが明らかとなり、最初の予想は見事に証明された。

大学などの一般的な光合成の教科書には、「クロロフィルはマグネシウムを配位している」と書いてあるが、それも日本のグループの発見により一部覆った。ある特別な光合成細菌が持つバクテリオクロロフィルの一部が、マグネシウムではなく、亜鉛を中心金属として持っていることを岩手大学のWakaoらのグループが1996年に見つけたのである。この生物は、鉱山の廃水などに生息しており、環境中の重金属イオンが高いと条件下で、マグネシウムを亜鉛に置き換えるらしい。教科書の内容が書き換わった点もさることながら、光合成の基本的な要素であるクロロフィルの構造自体が、環境の影響により変化しうるという発見自体も興味を引いた。

さらに、同じ1996年に、海洋バイオテクノロジー研究所のMiyashitaらのグループは、クロロフィルdを主要色素として持つシアノバクテリアを見つけている。クロロフィルaとクロロフィルbが陸上植物の光合成色素として、クロロフィルcがケイ藻などの光合成色素としてよく調べられていたのに対し、クロロフィルdは一部の紅藻に含まれているという不確かな報告があるだけで、その分布や機能は全く不明であった。このシアノバクテリアの一種は、単に多くのクロロフィルdを持つだけでなく、反応中心として働くクロロフィルもクロロフィルdを使っていることが明らかとなった。これも、従来、アンテナとして働くクロロフィルには複数の種類があるが、反応中心は全てクロロフィルaである、と書いてあった教科書の書き換えを迫るものであった。また、クロロフィルdは、主に可視光を吸収するクロロフィルaとは異なり、赤外線の領域の光も吸収する。エネルギーが低い赤外線で、どのようにして酸素発生型の光合成が可能になっているのかも謎で、研究が現在進行中である。

クロロフィルdはそもそも1943年に紅藻から単離され、名前が付けられたのだが、その量は場合によって少なかったり、存在しなかったりして、本当にクロロフィルdが自然界に存在するのかどうかさえ議論された曰く付きの光合成色素である。ところが、2004年に神戸大学のMurakamiらによって、クロロフィルdを含むシアノバクテリアが、紅藻の表面に付着してコロニーを形成しているのが見つかった。とすれば、場合によってクロロフィルdの量が大きく変動していたとの過去の報告も、シアノバクテリアの付着量の違いとして理解できる。つまり、60年来の謎であった紅藻のクロロフィルdは、実は、紅藻が含むものではなく、そこに付着したシアノバクテリアが持っているものだったのである。

おわりに

スペースの関係で今回は割愛したが、この他にも、クロロフィルaしか持たないはずのシアノバクテリアに高等植物が持つクロロフィルbを持たせたら何が起こるか、などの進化の道筋を探るような研究も行なわれている。中学・高校の教科書にも載っていて、もはや過去の話と思われがちなクロロフィルも、まだまだ、現在進行形の研究の対象であると感じて頂けたらば幸いである。

(2007年11月10日執筆、初出:中学教育フォーラム 18, 18-19、大日本図書、2008年)